正文

编导张晓梅与作品《扇骨》的台前幕后

2014-10-11 17:09|

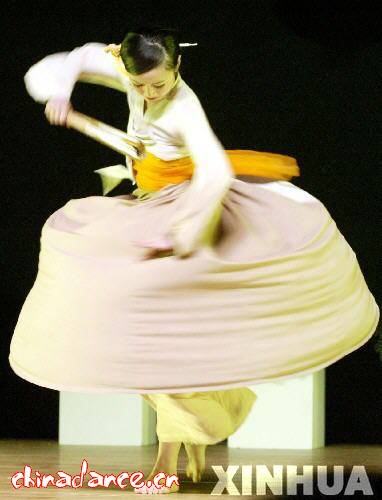

摘要: 朝鲜族女子舞蹈一般展现的风格优雅而深沉,韵律细腻而含蓄。而《扇骨》编导张晓梅带给我们的却是一位一身傲骨,透着坚韧、刚烈,一位痴迷执着于舞蹈的朝鲜族女子。用一种全新的方式让观众来解读一位朝鲜女子的人生与 ...

《扇骨》是近年来我个人非常喜欢的舞作,每每观看时,它那一息一叹,着实让我浑身随之心颤。我为它能与我代言、我为它能与我抒怀,感到不作命题作文的快感。舞蹈从《扇骨》起,有了重新回归艺术家为世的风骨,也让人们又看到艺术家对人生的反思。

我们所常见的朝鲜舞、韩国舞都是慢的、含蓄的,而扇骨则很突出节奏感、很动感,而且很动人。这个舞蹈以韩国宗教舞蹈作为元素,很好的表现了“说书人”这一 人物性格与品性,其表现手法则也是以“A-B-C”来结构整个舞蹈,使之情感力量次第晋升,(一般舞蹈都是A-B-A结构)。

曾听说一位民乐教师在看了《扇骨》后,非常不解的询问表演者:“这个舞蹈是在跳什么?”,年轻的舞者只轻轻的告诉这位民乐教师:“这是个宗教题材的舞 蹈”。教师听后不已为然的“哦”了一声。这位教师决不可能会想到,年轻的舞者是以《扇骨》追忆自己无谓逝去的年华,用《扇骨》咀嚼自我对人世炎寒的体味。 [这样的老师也还可以玩艺术?不如回去肯红薯。]

舞蹈《扇骨》的第一个名字叫《师父的魂灵》后来又改为《师恩》,我想一定与那位仙逝于人间的舞蹈老师有关。不然,编导是决不会投入如此巨大的感情力量的。 在一次偶然的机会里编导张晓梅和潘志涛教授聊天,潘教授提出:“这个舞蹈不如叫《扇骨》?”真是无独有偶,当时的潘教授正在研究韩国宗教舞蹈,也在看有关 这方面的书...《扇骨》一词也就这样自然而然的与大家见面了。

创作一部好的舞蹈作品,它一定是从内心到动作的浑然天成、和谐统一。它是将外在的舞蹈技法与内在的情感表达巧妙融合,而展现的超然艺术境界,给人以美的享 受。因而可以说:“舞蹈是一种觉悟方式,是一种生命的体悟,是一种在身与心的撞击下产生的美丽火花。”“悟”也许是瞬间之事,但前提定需要深刻的积淀。编 导张晓梅从1992年开始研究朝鲜舞蹈,不管是表演朝鲜舞、教授朝鲜舞还是到延边采风、到韩国交流学习,她总是有意无意地与朝鲜民族结下了不解之缘。十二 年的积淀,朝鲜舞蹈作品《扇骨》便在张晓梅对朝鲜民族无法抑制的情感中诞生了!作品《扇骨》以它特色的朝鲜舞蹈语汇和深刻的民族底蕴;以及演员精湛的舞蹈 技艺与编导悉心、真情的投入,获得了第七届“桃李杯”全国舞蹈比赛民间舞青年组创作金奖、表演金奖。

该作品不是出自一位著名编导或是一位职业编导之手,而是北京舞蹈学院的一名普通教师,但做出这样的成绩绝非偶然。她说:“对于我们这一级,也就是初学乍练 的编导来说,创作这样一件作品是十分不容易的。对于一个职业编导,也许他一次比赛可以创作出几个好的作品,可以很敏感的捕捉到舞蹈素材,而我则需要很长时 间的累积过程。其实创作《扇骨》并非就是为了比赛,只是这么多年来与朝鲜舞的磨合,我觉得我想做点什么了。”

没想到的是作品竟在比赛中脱颖而出!但这也绝对不是无心插柳柳成荫。十二年来,张晓梅从未间断过自己的追求,她多次到韩国交流演出;写了《中韩两国舞蹈教学之 管见》等文章刊登发表;七年的反复教学、研究朝鲜舞蹈,使她对朝鲜舞蹈以及这个民族有了更深的理解和思考。她创作的作品《扇骨》便是一种随着时代审美变迁 而有了新的体会,在提炼出朝鲜民族具有典型特征的舞蹈语汇的同时融入了编导个人的性格与情感,这样一部新的作品。它满足了观众的一份期待——通过舞者身体 中流露的沧桑与坚韧,透出朝鲜民族特有的骨气与尊严,表现艺人不随遇而安、不急功近利的人生况味。

朝鲜族女子舞蹈一般展现的风格优雅而深沉,韵律细腻而含蓄。而《扇骨》编导张晓梅带给我们的却是一位一身傲骨,透着坚韧、刚烈,一位痴迷执着于舞蹈的朝鲜族女子。用一种全新的方式让观众来解读一位朝鲜女子的人生与情感,给人一种“熟悉的陌生”感。

看作品《扇骨》,总能让我体会到编导内心里千丝万缕的细腻情感,好像看到了作品与编导的合二为一,以至于很多人见到张晓梅时也误认为她是朝鲜族,其实张晓梅是汉族。我很诧异汉族人为何能将朝鲜族舞蹈诠释得如此细腻、透彻?她告述了我两个字“体会”。

就同梅兰芳塑造的女人如炉火纯青一样。她从第三者的角度,更加刻意、更加细致地去体会朝鲜舞了。《扇骨》在比赛先后修改了五个版本,《扇骨》中的每一个动 作都是张晓梅自己舞出来的,而不是从演员身上试出来的,所以每个动作都能展现出编导的一念之情。张晓梅很欣赏这样一句话:“我的创作,是在我的表演过程中 完成的。”正如《扇骨》的创作过程:“人物形象的确立是通过音乐来完成的,最终目的是把音乐化成舞蹈。在《扇骨》的创作中,我的心中先有一个与音乐形象共 同存在的形象,根据原形的音乐,按照它舞动起来。结果是以无数的一个一个动作构成一个形象,当我觉得形象丰满了,这个作品就完成了。”

编导张晓梅接受采访

张晓梅:过程很重要2月21日,北京舞蹈学院教师、第五届荷花奖编导铜奖《清扇.闲郎》的编导张晓梅接受了大地之舞网站的电话采访。

在采访中,张晓梅与记者说起她和舞蹈结缘的故事,她在提及《清扇.闲郎》的创作过程时说,《清扇.闲郎》还有很多需要改进的地方,希望“桃李杯”舞蹈比赛会让大家“满意”。

在从事教师、编导职业前,张晓梅是一个舞蹈演员,正如她所说:“我到处碰壁,但还是不断参加比赛,我认为过程很重要。”可以说,她之所以会创作出《扇骨》和《清扇.闲郎》这样优秀的作品和她的“过程”心理是分不开的。

张晓梅坦言,她的作品是长时间积累出来的,以后她会继续创作,将更多厚积薄发的作品展示给观众。

最后,张晓梅对致力于中国民族民间舞蹈事业的大地之舞网给予极高的评价,表示将继续关注大地之舞的发展。

创作一部好的舞蹈作品,它一定是从内心到动作的浑然天成、和谐统一。它是将外在的舞蹈技 法与内在的情感表达巧妙融合,而展现的超然艺术境界,给人以美的享受。因而可以说:“舞蹈是一种觉悟方式,是一种生命的体悟,是一种在身与心的撞击下产生 的美丽火花。”“悟”也许是瞬间之事,但前提定需要深刻的积淀。编导张晓梅从1992年开始研究朝鲜舞蹈,不管是表演朝鲜舞、教授朝鲜舞还是到延边采风、 到韩国交流学习,她总是有意无意地与朝鲜民族结下了不解之缘。十二年的积淀,朝鲜舞蹈作品《扇骨》便在张晓梅对朝鲜民族无法抑制的情感中诞生了!作品《扇 骨》以它特色的朝鲜舞蹈语汇和深刻的民族底蕴;以及演员精湛的舞蹈技艺与编导悉心、真情的投入,获得了第七届“桃李杯”全国舞蹈比赛民间舞青年组创作金 奖、表演金奖。

该作品不是出自一位著名编导或是一位职业编导之手,而是北京舞蹈学院的一名普通教师,但做出这样的成绩绝非偶然。她说: “对于我们这一级,也就是初学乍练的编导来说,创作这样一件作品是十分不容易的。对于一个职业编导,也许他一次比赛可以创作出几个好的作品,可以很敏感的 捕捉到舞蹈素材,而我则需要很长时间的累积过程。其实创作《扇骨》并非就是为了比赛,只是这么多年来与朝鲜舞的磨合,我觉得我想做点什么了。”

没 想到的是作品竟在比赛中脱颖而出!但这也绝对不是无心插柳柳成荫。十二年来,张晓梅从未间断过自己的追求,她多次到韩国交流演出;写了《中韩两国舞蹈教学 之管见》等文章刊登发表;七年的反复教学、研究朝鲜舞蹈,使她对朝鲜舞蹈以及这个民族有了更深的理解和思考。她创作的作品《扇骨》便是一种随着时代审美变 迁而有了新的体会,在提炼出朝鲜民族具有典型特征的舞蹈语汇的同时融入了编导个人的性格与情感,这样一部新的作品。它满足了观众的一份期待——通过舞者身 体中流露的沧桑与坚韧,透出朝鲜民族特有的骨气与尊严,表现艺人不随遇而安、不急功近利的人生况味。朝鲜族女子舞蹈一般展现的风格优雅而深沉,韵律细腻而 含蓄。而《扇骨》编导张晓梅带给我们的却是一位一身傲骨,透着坚韧、刚烈,一位痴迷执着于舞蹈的朝鲜族女子。用一种全新的方式让观众来解读一位朝鲜女子的 人生与情感,给人一种“熟悉的陌生”感。

看作品《扇骨》,总能让我体会到编导内心里千丝万缕的细腻情感,好像看到了作品与编导的合二为一,以至于很多人见到张晓梅时也误认为她是朝鲜族,其实张晓梅是汉族。我很诧异汉族人为何能将朝鲜族舞蹈诠释得如此细腻、透彻?她告述了我两个字“体会”。

就 同梅兰芳塑造的女人如炉火纯青一样。她从第三者的角度,更加刻意、更加细致地去体会朝鲜舞了。《扇骨》在比赛先后修改了五个版本,《扇骨》中的每一个动作 都是张晓梅自己舞出来的,而不是从演员身上试出来的,所以每个动作都能展现出编导的一念之情。张晓梅很欣赏这样一句话:“我的创作,是在我的表演过程中完 成的。”正如《扇骨》的创作过程:“人物形象的确立是通过音乐来完成的,最终目的是把音乐化成舞蹈。在《扇骨》的创作中,我的心中先有一个与音乐形象共同 存在的形象,根据原形的音乐,按照它舞动起来。结果是以无数的一个一个动作构成一个形象,当我觉得形象丰满了,这个作品就完成了。”

张晓梅十二年的积累做出了作品《扇骨》,她仍然在继续追逐下一个朝鲜之梦……我们期待她的作品问世!

一招一式非灵感,十年辛苦不寻常--张晓梅

来源: 任栗苇的日志

“在做舞蹈演员的时候我老是碰壁,但我还是到处参加比赛;做编导也一样,尝试和积累很重要。”张晓梅说。

张晓梅是北京舞蹈学院民间舞系的朝鲜族舞蹈教师。她编导的独舞《清扇•闲郎》获得第五届荷花奖民族民间舞蹈大赛的编导铜奖及表演十佳奖。而她的第一个编导作品《扇骨》获得第七届“桃李杯”全国舞蹈比赛民间舞青年组创作金奖、表演金奖两项大奖。

提到这两次比赛,张老师用了一句“高处不用寒”来形容。第一个作品获得的掌声还没有平息下来,另一个作品《清扇•闲郎》却只得了铜奖,虽然舞蹈创作不是 为了比赛,但站在《扇骨》下却让她压力不小。她的一些朋友就曾经劝过她:“你已经有《扇骨》了,不要再轻易出手,再出手一定要好演员、好剧目、好音乐。” 张晓梅的看法最是直接,一个《扇骨》,我还没认为自己是什么大导演,编导和舞蹈对我来说是一个练习的过程。

张晓梅有丰富的舞台表演经验,84年至89年张晓梅在南京军区前线歌舞团舞蹈队任演员,89年至93年在总政歌舞团舞蹈队任演员。谈到自己的跳舞经历, 张晓梅说:“我老参加比赛,到处去比赛,但总是撞南墙,今天不得意,没关系,咱明天。应该保持一个积极的心态,比赛不得奖没关系,重要的是过程。而且你不 断地努力,总有一天会得到观众的肯定。”

作为一个专职的舞蹈老师,一个非专业的舞蹈编导,张晓梅坦言自己的创作是厚积薄发。比如她的《扇骨》,她从92年学习朝鲜舞蹈至今已十多年,“想做点什 么了,这么多年的累积才出一个《扇骨》。”她说。《清扇•闲郎》也是她学习多年累积的结果。专业编导需要更多的创新和灵感,而作为舞蹈教师张晓梅更注重 “酒香自溢”。

1979年-1984年 在解放军艺术学院舞蹈系学习

1984年-1989年 在南京军区前线歌舞团舞蹈队任主要演员

1990年-1993年 在总政歌舞团舞蹈队任主要演员

1993年-1997年 在北京舞蹈学院中国民间舞系教育专业学习

1997年-至今 在北京舞蹈学院中国民族民间舞系任教师

作品

1983年在“中国青年报”发表文章《我的路》;

1990年任第十一届亚运会开幕式“大型军乐行进表演”编导,并受到总政治部和亚运会组委会高度评价和嘉奖;

1997年为班级创作毕业作品《形舞》;发表《中、韩两国舞蹈教学之管见》一文,刊登在《论中国民间舞艺术》中。

发表《圆--打开舞蹈艺术之门的钥匙》一文,发表在《北京舞蹈学院学报》99年第四期。

2003年申报北京市教育委员会人文社会科学研究计划面上项目,题目为《中国民族民间舞基本功与技术技巧研究》;该项目并被定为《中国民族民间舞系学科建设重点项目》之一;

创作“桃李杯”参赛剧目《扇骨》,荣获民间舞青年组创作一等奖。

1990年-1993年曾多次随总政歌舞团出访东南亚各国、东欧等国;

1995年随北京市教委赴印尼参加“国际民间艺术节”;

1998年赴韩国参加“98创舞亚洲艺术节”并交流学习;随北京舞蹈学院出访法属大溪地国交流演出;

1999年赴韩国交流演出;

2003年随北京舞蹈学院中国民族民间舞系东方舞班赴印度交流、学习、演出

1979年-1984年 在解放军艺术学院学习期间历年均被评为"三好学员"、"优秀共青团员"。

1984年-1989年 在南京军区前线歌舞团工作期间多次被团里嘉奖。

1987年 主演《一条大河》、《豆蔻年华》获得全军文艺汇演优秀演员奖,被军区授予"三等军功章",荣立三等功。

1990年-1993年 在总政歌舞团工作期间三年业务考核均被评为"业务能手"。

1992年 大型歌舞晚会《军魂》中《送军鞋》、《荷花淀小唱》担任独、领舞,获得全军文艺汇演演员表演二等奖。

1993年-1997年 在北京舞蹈学院学习期间,历年均被评为"三好学 生"、"一等奖学金"获得者。

1994年 被评为"市级三好学生"、"胡楚南奖学金"获得者。

1995年 参加"第一届现代舞大赛",获得表演三等奖。

1997年 以优异成绩被评为"市级优秀毕业生"。

2003年 创作"桃李杯"参赛剧目《扇骨》,荣获民间舞青年组创作一等奖。

演员罗莹谈她的《扇骨》

演员罗莹谈她的《扇骨》

编导:张晓梅 表演:罗莹

第三届CCTV电视舞蹈大赛 表演三等奖 优秀作品奖

“一开一合之中,浸透世态炎凉;亦张亦弛之外,哪顾南北东西。”

这就是《扇骨》。在刚刚结束的第七届“桃李杯”全国舞蹈大赛中,这个作品和我的表演均获得了民间舞女子青年组第一名的好成绩,我一时之间获得如此高的荣誉,内心激动不已,感慨万千。

在《扇骨》这个节目的创作过程中,我与编导张晓梅老师的合作十分愉快,是她带领着我在这个节目的创作轨迹上一点一滴的摸索着,从中我学到了不少东西。这 个作品曾从《师恩》到《师傅的魂灵》再到《扇骨》,中间一次被否定,一次次被推翻,经历了无数个创作版本,在潘志涛老师、赵铁春等老师的一次次指点下,节 目一步步得到升华,《扇骨》才走到了今天。

我从前见过、跳过的朝鲜族舞蹈有许许多多,大部分是内在的秀美,沉稳中带有朝鲜族女子特有的内敛。《扇骨》表现的却是朝鲜族女子坚韧不拔的的精神与内在 的骨气。一把扇子,一个人,“一开一合之中,浸透世态炎凉”,这把扇子可能代表着纪念或回忆,也可能代表着自己的艰辛历程,就在扇子的一开一合之中,总能 感受到这是一个很有份量而又经历太多风雨的人。我在《扇骨》的整个表演中,通过身体与扇子的抑、扬、顿、挫,让自己完全陶醉于其中,就在自己这一舞一动之 时,哪能顾及上南北东西。而同时带着那份精神与骨气,不顾一切阻挠,不惧挫败,在那份坚韧不拔的劲儿中,跳完了这个舞蹈,这也就是这个节目所要表现的精 神。

《扇骨》不是流于一般的女子朝鲜族舞蹈作品。在动作上,大家容易去模仿,但在舞蹈中体现经历过世态炎凉而又坚韧不拔的精神,却不易达到。我的学舞及参加 “桃李杯”比赛的经历就是凭借着一份执著、一份坚定,以及老师、父母、朋友们给予我的信心与关心,才使我自信而以坚强地走到今天。站在颁奖台上的那一刻, 又有多少人知道在它背后是多少泪水与汗水的代价。在我看来,《扇骨》所表现的那种精神与那份骨气已贯穿、渗透于我的内心与血液之中,舞台上所塑造的那个形 象就是我,我就是那个人。

《扇骨》是我内心的精神写照,但这一路经历,不仅仅只是自身的毅力与修养素质得到了提高,《扇骨》更是我艺术生涯中的一个转折点。95年就来到北京舞蹈 学院附中读书的我,在这个校园里已生活了8年,在最初排这个节目时,晓梅老师教我怎么做我就怎么做,眼睛总离不开镜子,始终在“表演”给别人看。一次,潘 志涛老师看完后提出:“绝对不能让别人仅仅去看自己漂亮不漂亮、动作好不好看,而是要跳自己,跳出自己的内心世界”。听完这些话后,我并未立刻入境,还迷 茫了好一阵子,之后,自己再一遍一遍的听音乐、反复琢磨,再加上张晓梅老师再三启发,自己才逐渐有了些理解,最终找到了潘老师所说的那种感觉。内心是有东 西了,但又发现动作的幅度上还不理想,于是又请来了谢克老师帮我排练,他将剧目中所有动作都放大了来分析、让我夸张地去做,渐渐地达到理想的效果。通过对 《扇骨》一点点的细抠,一层层的撕去我的学生气,才把我从一个学生往演员道路上引,《扇骨》的学习、排练和演出成为我表演生涯中的一次飞跃,并为我立下了 又一个新的起点。

比赛结束了,获得一等奖不仅仅代表着荣誉,心得体会更为有意义。一次次的失败并不可怕,而最难的是要超越自己,战胜自己。失败是刺激自己不断取得进步的 动力,而不应面对失败就退缩,今天的成功光凭个人的努力、坚持是不可能的,是有这么多的老师为我付出了心血,给予我支持、关心与帮助:在我失败和时候,老 师鼓励我;在我伤心的时候,老师安慰我;更是在我取得成功的时候,在祝福我的同时也不忘提醒我。是老师给予我无论在精神还是艺术上的一次全新认识,一次巨 大的进步。在这晨,我要衷心地对支持我、关心我、帮助我,给予我信心的老师们说一句:“谢谢您们,老师”我将带着老师们的教诲,带着《扇骨》的精神劲,更 好地将今后的路走下去。

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.