呵护童心

一己之观察, 一己之感受, 一己之记录罢了产妇跳楼一尸两命悲剧发生之际, 我在网上已追看了几部医疗电视剧和纪录片,有中国的,有日本的,有美国的。 原本只是想纯粹了解医生的职业,却因跳楼一案,震惊之余,居然试问自己两个脑筋急转弯题目。 产妇跳楼一尸两命案的第一题: 如果发生在家里,最有可能发生在哪一国? 第二题: 如果发生在医院, 最有可能发生在哪一国?两题的选项均为: A. 中国 B. 日本 C. 美国 D. 任何国家均有可能。 即便没有上述几个国家的居住经验,那么在看了那几个国家的医疗剧后,只要有一定的逻辑推理能力,立马可以选出最有可能性的答案。

如果妇幼保健体系健全的话, 那么再愚昧的无知也一定不会通过眼里只有钱的人(任何人,哪怕是产妇的直系家属)让死神恣意发辉而占了上风。 我在生孩子时,对于生产之事一无所知,没有双方家长陪伴, 但回忆起来,心里没有阴影, 我记得医生护士始终关心的是我的感受。 我生我的大儿子时新加坡护士问我要不要打麻药,我担心会影响到孩子,坚定说不要。 我记得我坚持很久,但孩子就是出不了,忍不住痛还是要了麻药,最后还是靠医生把孩子吸出来的。 孩子出来后,全程陪同的孩子爸告诉我儿子的眼睛是骨碌碌转很神气。 记得当时上海是流行剖腹产,可能我是我同学中少数没有剖腹产的。 新加坡医生鼓励自然分娩,产前检查非常仔细,进产房之前就已经知道是否必须剖腹产。 我也有在澳洲生产的体验,第二个孩子临盆之际更是惊慌失措:刚在澳洲登陆还没有车,孩子爸就到大街上拦车,正值傍晚交通繁忙之际引起警车的注意,下车的警察了解情况后马上替我们召来出租车。 澳洲的妇幼保健体系更是健全,医院提供孕妇家庭各类辅导课,出院后的几周里,护士到产妇家里探访,发现新生儿有一点点不合常规的指标就会安排专科医生作经一步检查。 这一切都是免费的,当然这都是纳税人的钱,其实也是自己工作交税对社会贡献所得的福利。

钱似乎是万恶之源,国内医患关系的紧张几乎全部与钱有关。

关于对金钱的态度,亚里士多德早就分析过: 两头极端,一为吝啬,另一为挥霍,都是为恶习;而具有中庸之特点的 generosity (梁实秋翻译为“慷慨“;英文定义为the quality of being kind and generous )才是美德。 亚里士多德认为美德是应人而异的,就这个“慷慨”之美德,我的理解就是在拿出钱财之际的仁爱之心(kindness)是无分别的,但是拿出的钱财之数目是视个人的财力了,穷人的100元钱终究与富人的100元钱是不同的。 说到此时,不得不佩服被后世之人尊为“商圣”的陶朱公范蠡在营救二儿子时对大儿子的钱财态度之判断之精准:他的大儿子从小跟着他创业,养成了每花一分钱恨不能掰成两瓣花的吝啬习惯,一如现在的不少凤凰男对钱财一摸一样的无法洒脱的态度,在任何决策之际眼里最终只有对钱的考虑,结果害了自己的弟弟在天下大赦时却得不到赦免而被处死。

无论东方文明或西方文明价值取向如何,生而为人的人生体验基本是一致的。 亚里士多德认为道德层面的美德是后天练习所形成,他认为婴儿没有美德也没有恶习。 这看起来与我族的《三字经》的第一句“人之初,性本善”的理念有冲突。 可是如果分析一下“性相近,习相远”的话,东西方先哲在美德如何获得的问题上的认识几乎是一致的:每个人天生都有向善的潜能,但是这个潜能是需要后天习得而实现。 身为人为何要习得美德?最终目的是为了社会和谐和个体幸福。

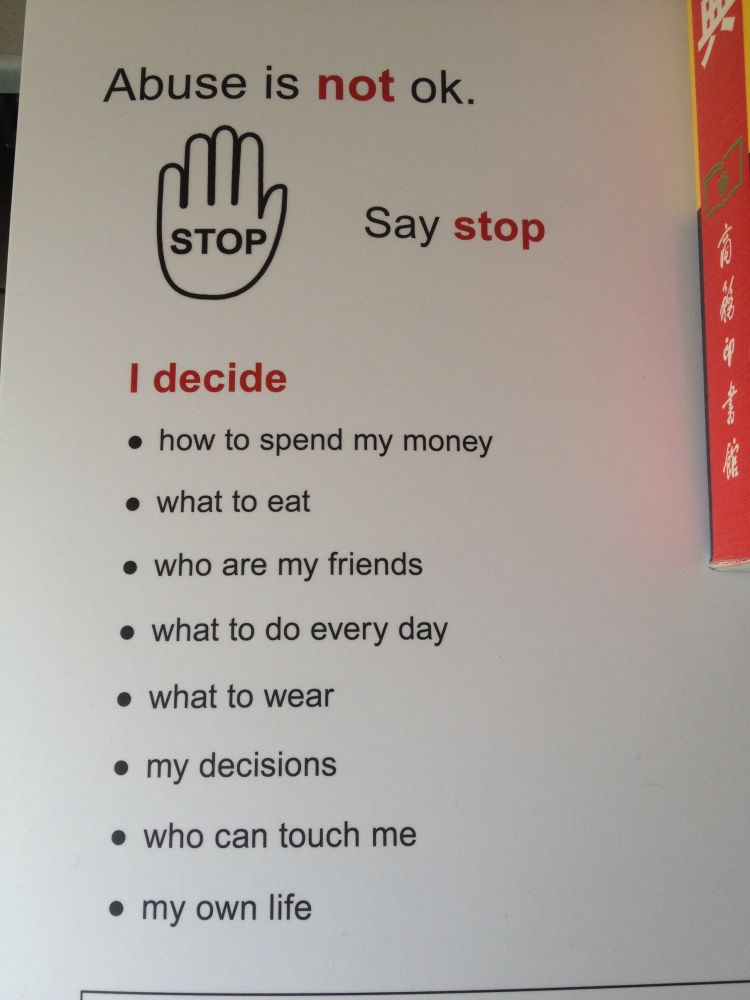

但是,道德层面上的美德决不是用来限制任何人的选择自由,可是“三从四德”弱化了多少普通女性的选择的能力。 日前,我在接受一个义工职位的训练,在一大堆的义工培训资料中,一眼发现了张贴在此的一个特别设计的让智障人士学习和了解说“不”的小册子。 这个小册子不仅让我明白义工的价值无疑在于维护弱势群体的尊严,也让我懂得不要轻易放弃自己的决策的权力,更让我明白为人父母首先要让孩子懂得自己的权益自己要维护并帮助孩子提高决策能力。 一一对照这个小册子上的每一条,我深以为然那也是女性和孩子以及老人最容易被身边的人侵犯的基本权力。 在我眼里,那个跳楼的产妇事实上是遭遇了虐待(abuse) 和忽视 (neglect), 也许她周围的人没有一位有做恶的本意,但是阴差阳错她被剥夺了许多基本权力。

在产妇历经鬼门关之际而没有机会自己做主“剖还是不剖”的情形中, 我不得不发出如此的感慨: 最令人心寒的莫过于做决定的那个人眼里只有钱!